山形大学地域教育文化学部は、2024年11月24日(日)、山形県で初となる世界最大の地球科学研究用掘削船「ちきゅう」との衛星中継を活用した特別講座を開催しました。この中継は、宮城県沖に位置する「ちきゅう」と山形大学、さらに「ちきゅう」の母港である静岡を結んで行われました。山形大学会場には子どもから大人まで約140人が集まり、最先端の地球科学研究について理解を深めました。

▲ 上の写真は山形大学小白川キャンパスでの「ちきゅう」との衛星中継を活用した特別講座の様子。写真に移る映像には中継先の「ちきゅう」には山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)、山形会場の司会進行・解説は竹林知大先生が務めた。竹林先生の赤いスーツは、IODP ECORDから給付された「ちきゅう」の専用スーツ。

「ちきゅう」は現在宮城県沖約200kmで、日本海溝の岩石を採取する国際深海科学掘削計画(IODP)の第405次研究航海「JTRACK」が実施されています。この研究は、2011年3月11日に発生した東日本大震災に関連するプレート境界型地震の解明を目的としており、日本をはじめ、アメリカ、フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、オーストラリア、カナダの研究者が参加しています。調査掘削は2012年以来12年ぶりで、今年9月21日には世界最深の7877.5メートル地点で岩石採取に成功しました。

▲ 上の写真は左から「ちきゅう」と「掘削パイプ」「ドリル(ライザー掘削)」「ドリルオペレーションルーム」である。撮影:竹林知大(IODP Exp. 386 2022年)

本講座では、地域教育文化学部教員で2022年に「ちきゅう」に乗船経験のある竹林知大先生(地球科学)が司会と解説を務め、船の基本情報や地球科学研究の魅力についてお話しされました。中継では、日本や海外の研究者が登場し、山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)が「ちきゅう」の研究機材を紹介しました。

▲ 上の写真は左が実際に生中継で映し出されている「ちきゅう」の櫓。右が萩野さんの解説している姿。

質疑応答の時間では、小学生から大人まで多くの質問が寄せられ、「ちきゅう」の研究者や萩野さん、本学部の竹林先生がそれぞれ分かり易く応答しました。講座の終盤には「いつか『ちきゅう』に乗ってみたいですか?」と会場に問いかけたところ、子どもから大人まで多くの参加者が「乗ってみたい!」と声を上げながら手を挙げる姿が見られました。講座終了時には盛大な拍手が起こり、とりわけ子どもたちが手を高く挙げて送った大きな拍手が印象的でした。

現在、「ちきゅう」では、日本を主導に世界中の研究者たちが集まり、東日本大震災の謎を物質科学的に解明するために日夜研究を進めています。この取り組みは、将来のプレート沈み込み帯における地震予測や防災・減災対策に大きく貢献する可能性を秘めており、人類共通の課題に挑む重要なプロジェクトです。山形からも、ぜひ彼らの挑戦を応援し、『地球・ちきゅう』の科学に注目をしてみてください!

≪謝辞≫当日の山形大学会場では、地域教育文化学部と理学部から有志の学生さんが運営・撤収の支援がありました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

参考情報

(1)2024年11月25日山形新聞朝刊に掲載

(2)IODP Exp. 405 JTRACK: 2024年進行中研究『東北地方太平洋沖地震後の時空間変化を捉える』:山形大学大学院理工学研究科博士課程の萩野穣さん(古生物学)「ちきゅう」乗船 (2024)

(3)IODP Exp. 386『東北地方太平洋沖地震の古履歴解析』:竹林知大先生「ちきゅう」乗船 (2022)

10月30日(水)に、山形大学地域教育文化学部のサクソフォン非常勤講師である芳賀大峰先生による公開セミナー「サクソフォンの多彩なレパートリー」を、開催しました。

当日は、ダリウス・ミヨー作曲の《スカラムーシュ》で始まり、クロード・ドビュッシー作曲の《ラプソディー》、フランソワ・ボルヌ作曲の《ファンタジー・ブリランテ》を、芳賀先生の独奏と地域教育文化学部の三輪郁教授によるピアノ伴奏で演奏しました。また、サクソフォンのみの独奏も披露され、会場を埋め尽くした聴衆も「サックスの多彩なレパートリー」に魅了されました。

最後は、観客の皆様のアンコールにお応えし、芳賀大峰先生とサクソフォン専攻生4人の計5人による五重奏でJ.S.バッハ作曲の《G線上のアリア》の演奏です。

当日の演奏曲は他の楽器のために書かれたものが多かったのですが、「サクソフォンという楽器はまだ誕生してから日が浅く、それ以前の時代のサクソフォン用の楽曲は当然ありません。ですが、他の楽器のための楽曲を演奏することで多くのことが学ぶことができます。」とセミナーの中で芳賀先生が解説されました。また、「普段あまりなじみのない現代曲を学ぶこともとても重要である」とおっしゃっていました。

演奏でも多彩なレパートリーを堪能することができましたが、解説を通してサクソフォンの多彩な可能性とこれからの自分の学びを豊かにしていくことについて気持ちを新たにする機会となりました。

当日は110名もの大変多くの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。

文化創生コース2年生 加藤誠也

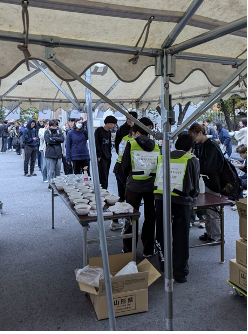

11月6日(水)午後に小白川キャンパス炊き出し活動を開催しました。これは昨年度から開講したフィールドプロジェクトE5防災とまちづくりの授業(担当教員:小酒井貴晴、熊谷誠、石垣和恵)による活動です。今年度は炊出しカマド2台で村山風芋煮を約150食、カセットコンロ加熱でハラール認証鶏肉を入れたハラール対応芋煮汁を約30食調理し、合わせて180食余りの芋煮汁を振舞うことができました。今回も事前に施設担当職員から炊出しカマド運転の講習を受けており、当日は安全にカマドを運転することができました。その他にも多くの方々のご理解、ご支援を得て盛会に終えることができました。ご支援、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

炊き出し活動は、受講生に加えて、本学で学ぶ短期・長期の外国人留学生と共に芋煮汁の炊き出し調理や試食を地域住民と交流しながら行うことで、留学生の日本における災害と災害時の生活についての理解をはかり防災意識を高めてもらうこと、本学小白川キャンパス内体育館避難所開設を想定した炊き出し訓練を行うことで、本学学生の被災時ボランティア活動への理解を促進することをねらいとして企画しました。

留学生の皆さんから参加していただけるように、昨年度の受講生が作成したやさしい日本語版の防災リーフレットを改訂して準備して参加をお待ちしていましたが、あいにく授業があって参加できない方が多く、大変残念でした。一方で9月の自治会避難訓練で協力関係にあった小白川町二区南自治会の役員の皆様や、学部を超えた一般学生、教職員からも大勢参加いただきましたことに感謝申し上げます。

設備は、小白川キャンパス所有の炊き出しカマド一式をお借りし、包丁、まな板、ボールやザル等の調理用具は、国際化推進事業の助成を得て整備を進めています。今後は、実際の被災時にこれらの備品を使用して、誰でも炊出しが可能となるように備品の整理、収納を行う予定です。

①テント内で調理開始

| ②体育館前会場で地域の皆さんも試食 | ③大勢の学生、教職員試食 |

|

|

※本活動は、R6年度山形大学国際化推進事業支援プログラム「学生と住民で躍動する小白川地域まちキャンパスの構築」(外国人留学生と日本人学生及び地域住民との交流事業)に採択された内容に基づいて実施しました。

(文責 石垣和恵)

清々しい秋晴れの9月29日(日)、小白川町二区南自治会の避難訓練に学生企画を共催しました。これは昨年度から開講したフィールドプロジェクトE5防災とまちづくりの授業(担当教員:小酒井貴晴、熊谷誠、石垣和恵)での取り組みです。

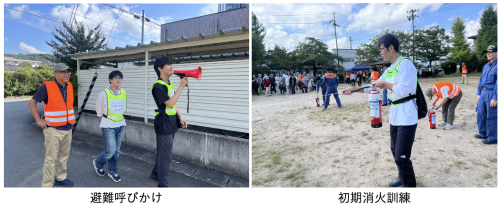

小白川町二区南自治会様の避難訓練は、8時30分大地震発生を想定したものです。学生たちは地震発生後避難場所のあこや公園に移動し、その後自治会役員の方々に協力して避難通告を行いました。次に住民と一緒に初期消火訓練を行いました。ひときわ大きい声での火事ぶれは、住民の皆さんに好評でした。

続いて山形市指定避難所である山形大学体育館まで移動したのち、厚生会館にて学生企画の「クロスロードゲーム」研修会を実施しました。クロスロードゲームは、本授業担当教員である熊谷誠先生が「教員になるための学校防災」(児童教育コース必修)ならびに「地域防災論」(文化創生コース必修)で紹介した学習内容を住民研修会用に抜粋・編成し直したものです。次の4問をイエスかノーか考えてもらいました。第1問「めったに災害なんてこない。それでもお風呂の残り湯水をためておくか」、第2問「未避難の家族を探しに行くか」、第3問「避難所にペットを連れて行くか」、第4問「安全な地域づくりとわが家の耐震化、どちらを優先するか」です。短時間での話し合いが住民の皆さまの協力で活発に行われました。最後は自治会の皆さまと一緒に芋煮汁をご馳走になり、役員反省会にも参加させていただきました。

|

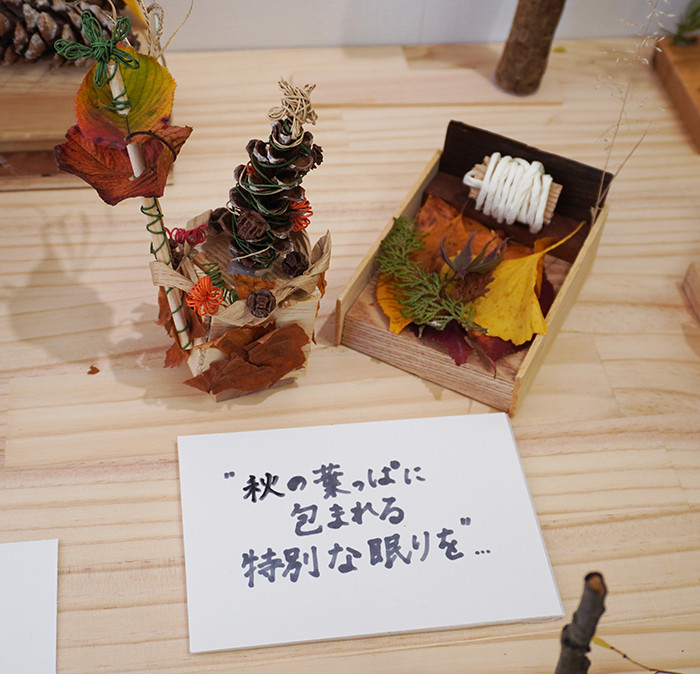

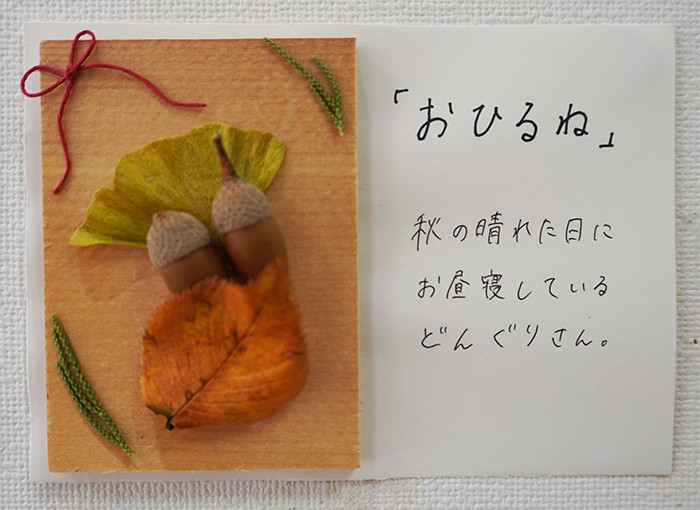

現在、地域教育文化学部1号館1階エントランスにて、「歩く、集める、出会う」児童教育コース学生による作品が展示されています。

この展示は、初等教科教育法(図画工作)で学部2年生の皆が大学内で歩いて集めた自然素材を使って、様々なイメージに出会い作り上げたものによって構成されます。注目すべきポイントとして、キャプションには作者の名前や題名ではなく、作品に添える言葉が書かれています。学生の皆さん一人ひとりが秋の大学で見出した一つひとつの小さな世界が広がっていますので、ぜひ足を運んでください。

場所:地域教育文化学部1号館1階エントランス

期間:2024年11月8日(金)〜12月6日(金)

(授業担当者 地域教育文化学部 講師 廖曦彤)