現在、地域教育文化学部1号館エントランスホールの展示スペースにて、文化創生コースの学生による「美術の題材研究A」の授業成果展示が行われています。

表現者・探求者・教育者として、自分の表現を探求し、その表現と探求をふまえて他者と共に行う活動としてデザインし、そこから開かれる学びの場の可能性を展示しています。自然素材を採取して絵の具を作って、その絵の具でその採れた場所や感じたことを描く題材や、桜並木の間で浴びた心地よい風から思い出の木を表現する題材、水の流れと動きを波紋のような規則的な模様と水彩絵の具のコントロールできない性質を掛け合わせることで表現する題材など、それぞれ表現と探求のプロセスと成果を共有しています。

展示期間が2025年7月14日〜8月5日までとなっておりますので、ぜひ地教1号館エントランスホールの展示スペースでご覧ください。

(文責:授業担当者 地域教育文化学部 講師 廖曦彤)

山形大学地域教育文化学部講師の竹林知大先生が、アメリカ地質学会(GSA)主催のペンローズ国際会議に、日本代表の一人として選ばれました。この会議は世界中から約100名の優れた研究者のみが選抜される特別な国際会議で、日本からはわずか3名が選ばれ、竹林先生はそのうちの一人として出席しました。会議はカリフォルニア州で6月19日から23日までの5日間にわたり開催されました。

竹林先生は、プレートの沈み込み帯で形成される高圧変成岩「エクロジャイト」の研究を専門とする若手研究者で、その成果が高く評価されて今回の選抜につながりました。研究対象は日本の愛媛県に分布する三波川変成帯のエクロジャイトであり、アジア地域およびフランシスカン沈み込み帯における白亜紀やジュラ紀の深部環境の解明にも貢献するものです。

画像:ペンローズ会議の様子。(a): ペンローズ会議での本学教員竹林先生の発表。(b): 入場中の会議場の様子。(c): 発表デスクからの眺め。約100人の研究者が集まる。(d): ペンローズ会議公式のフィールドトリップ。写真著作権:竹林知大。

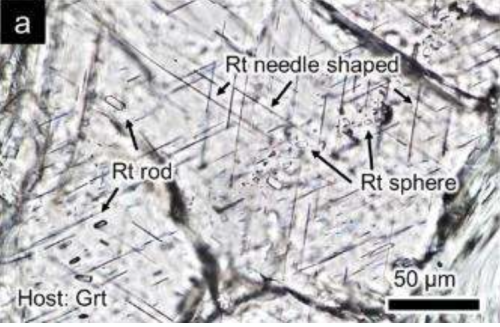

特に注目されたのは、ガーネット中の石英とルチルという鉱物の微細な構造を分析することで、地球深部における高い圧力条件を推定する新しい手法です。この手法により、物質が地球内部へ沈み込む過程を明らかにすることが可能となり、沈み込み帯における地質環境の理解に貢献できると期待されています。博士の研究成果の一部は、すでにJAMS鉱物科学学会の国際誌に速報として掲載されており、国際的にも注目を集めています(Takebayashi et al., 2023 JMPS)。また本発表は近い将来、国際論文に掲載されることが想定されています。

画像:ガーネット中に発見されたルチル離溶ラメラと呼ばれる組織。従来の圧力換算からできないであろうと考えられていた岩石から発見され、将来の変成岩岩石学の指標になる重要な発見である。画像引用:Takebayashi et al., 2023 JMPSより。

竹林先生は、「ペンローズ国際会議は、世界の自然科学や地球科学の教育分野にも大きな影響を与える重要な会議であり、近い将来、この会議で議論された内容や決定事項が、各国の教科書にも反映されていく可能性があります」と語っており、研究成果のみならず科学教育への波及効果にも期待を寄せています。

【研究論文】

Takebayashi, T., Kouketsu, Y., & Michibayashi, K. (2023). Rutile exsolution lamellae of garnet in quartz eclogite from the Sanbagawa Belt, Mt. Gongen, central Shikoku, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 118(1), Article 221219d. https://doi.org/10.2465/jmps.221219d

【ペンローズ国際会議】

https://www.geosociety.org/GSA/GSA/Penrose/current.aspx

Penrose Conference 2025 IEC 2025:

Eclogites in Space and Time – Bridging the Micro to Planetary Scales

Rohnert Park, California, USA | 19–23 June 2025

2025年5月25日(日)から5月30日(金)まで、千葉・幕張メッセにて「日本惑星科学連合大会(JpGU 2025)」が開催されました。JpGUは、毎年5月に開催される、日本最大の地球惑星科学分野における国際学術会議であり、国内外から多数の研究者を始め、政府機関関係者、大学生や高校生、教育関係者、報道などが参加しました。大会では、口頭およびポスターによる研究発表が行われ、岩石や鉱物学、地質学、気象学、海洋学、宇宙科学など、多岐にわたる分野の最新の研究成果が発表されました。また、大学や研究機関による学術展示や一般向け企画も実施され、専門家同士の議論にとどまらず、学生の教育、分野間の連携、そして若手研究者の育成にも寄与する国際会議となりました。

▲ JpGU 2025の様子。会場内はとても混雑している。

▲ JpGU発表の様子。(a): 三浦さんの発表の様子; (b):森さん(理工学研究科)の発表の様子(竹林研共同研究); (d): 大友名誉教授の発表; (d): 小川さん(理工学研究科)の発表の様子(竹林研共同研究); (e): 三浦さんと研究指導教官の竹林先生; (f): 右から森さん、小川さん、竹林先生(共同研究)。

日本惑星科学連合大会(JpGU)公式WEBサイト

山形大学 理工学研究科 公式WEBサイト

https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/

【研 究 報 告】

5月9日(金)放送の「NHK NEWS 山形」の中で、児童教育コースの特別教育プログラムの取り組みが取り上げられました。特別教育プログラムは、教員のなり手不足を改善し、山形県の教育課題に対応できる教員を育成するために今年度より新設されたプログラムです。現在10名の学生が、山形県内の小学校の教員を目指し、教育の理論を学ぶとともに実践力を高めています。こちらから、番組で紹介された特別教育プログラムの必修授業「地域教育実践演習I」での学生たちの学びの様子がご覧頂けます。(授業の様子は動画の5分過ぎからです。)