山形大学地域教育文化学部ホームページの新規コンテンツ、地教コラム「教員と学ぶ」がスタートしました。

このコラムでは、山形大学地域教育文化学部の先生たちが自分の授業や研究、地域貢献活動等についてご紹介します。このコラムを企画した目的は、これから入学を検討する高校生やその保護者の皆さま、地域住民の皆さまに対して、より本学部の魅力を伝えることです。

第一回は、芸術支援・美術科教育担当の廖曦彤(りゃお しとん)講師が執筆しました。

記事はこちら:https://www.e.yamagata-u.ac.jp/free/chikyou-column

おおよそ月1回のペースで更新していきますので、引き続き、どうぞよろしくお願い致します。

2024年9月13日(金)より、文化創生コースの美術系研究室に所属する4年生7名が美術作品展「つみき」を開催します。

会場は東根市にある「まなびあテラス」の市民ギャラリーとなっております。

【展示内容】

・1年次から3年次の間に制作してきた授業課題作品

・授業外で個人が制作した自主制作作品

特に授業課題作品は、絵画・彫刻・デザインなど幅広い分野の作品を展示し、私たちがこれまでの大学生活を通して経験してきたこと、そしてそこから得た「学び」と「成長」の積み重ねを感じられる内容となっております。

また、自主制作作品からは授業課題作品では見られない、メンバーそれぞれが持つ個性や魅力をより感じていただけると思います。

ぜひ、美術作品展「つみき」に足をお運びください。会場でお待ちしております!

【開催情報】

山形大学地域教育文化学部地域教育文化学科文化創生コース 美術分野4年作品展「つみき」

日 時:2024年9月13日(金)~9月22日(日)9:00~17:00

場 所:東根市公益文化施設まなびあテラス 市民ギャラリー

入場料:無料

メインビジュアルなど順次公開していきますので,お見逃しなく!

Instagram》@yamadai_sotuten

X(旧Twitter)》@yamadai_sotuten

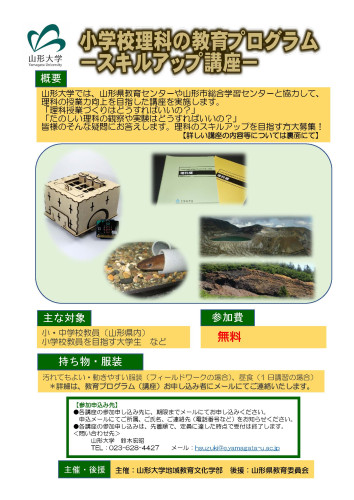

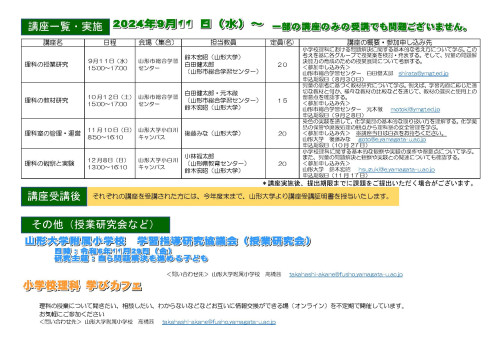

県内の小学校・中学校(理科)教員および小学校教員免許状取得を目指す学生を対象に、別紙(案内)のとおり、小学校理科の授業力を向上させるための教育プログラム(講座)を実施します。

本事業は、山形大学と山形県教育センターおよび山形市総合学習センターが協力して、小学校理科の授業を実施するために必要な資質・能力を身に付けることを応援するため、県内の小学校・中学校(理科)教員および小学校教員免許状取得を目指す学生を対象に、別紙(案内)のとおり、小学校理科の授業力を向上させるための教育プログラム(講座)を実施します。

実施日時:令和6年9月11日(土)~

実施場所:山形大学小白川キャンパス、山形市総合学習センター など

実施内容:小学校理科の授業力向上に関する様々な活動を実施します。

・理科の授業研究(授業づくり)

・理科の教材研究

・理科室の管理・運営

・理科の観察と実験 など

【申込方法など】 別紙のとおり、メールにてお申し込みください。

参加費 無料

お問い合わせ

山形大学 地域教育文化学部 鈴木宏昭

TEL:023-628-4427

メール:hsuzuki@e.yamagata-u.ac.jp

総合型選抜音楽分野 動画データの提出方法については、以下よりご確認ください。