2025年2月2日(日)、山形市霞城セントラルの山形市市民活動支援センターにて、理学部・地域教育文化学部・農学部・理工学研究科の有志学生によって「サイエンスカフェ 冬 ~ワクワク!親子で科学を楽しもう~;結晶科学」が開催されました。本イベントの代表・発案者は高橋雅子さん(理学部生物;9月卒)で、協力者として、小川泰輝さん(理学部;地球科学)、水野谷ことはさん(理学部生物)、平田楓さん(地域教育文化学部)、島愛月さん(農学部)、小野寺優貴さん(理工学研究科化学)、潟沼瑞紀さん(理工学研究科化学)が参画しました。また今回のイベントには学生たちの希望から本学部の竹林知大先生(専門:地球科学、特に岩石学)が招かれ、鉱物学の特別講演と観察体験を開きました。本イベントには小学生とその保護者を含む約40人が参加し、結晶科学の魅力を体験しました。

前半は、高橋さんを主体として、「ミョウバンの結晶づくり」と「尿素の結晶づくり」の実験を行いました。大学生が小学生一人ひとりに寄り添い、分かりやすい言葉で説明しながらサポートした結果、全員が安全に美しい結晶を作ることができました。

イベントを通じて、大学生と山形市内の小学生・保護者が交流し、科学の楽しさを実験や観察を通じて実感しました。参加した子どもたちからは、大学生のお兄さんやお姉さんと一緒に実験で来たことが良かったことや、結晶の実験や観察が楽しかったといった感想が寄せられ、また、保護者からは「ぜひまた参加したい」といった声が複数件挙がり、大変満足度の高い評価を頂けました。こうした経験を通じて、子どもたちの中には「科学者になりたい」「大学で研究してみたい」といった夢を抱くきっかけを得たかもしれません。

近年、サイエンスコミュニケーションの重要性が高まっています。今回のイベントは、子どもたちに科学への好奇心を育む機会となっただけでなく、山形大学大学生にとっても科学を伝える力を養う貴重な経験となりました。そして本イベントは、科学の魅力を伝えるだけでなく、山形大学と地域の人たちとのつながりを深める場にもなりました。将来も学生たちによるこうした取り組みが継続し、学問への努力の結晶がさらに発展していくことが期待されます。

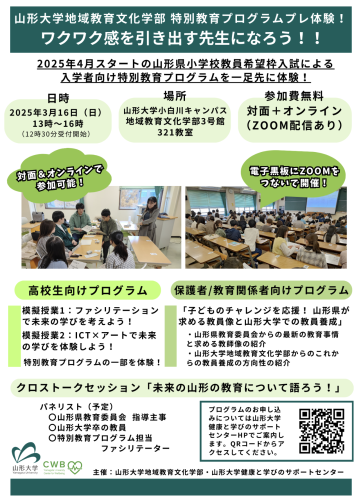

2025年4月スタートの山形県小学校教員希望枠入試による入学者向け特別プログラムを一足先に体験してみませんか?

|

対面、オンラインにて同時開催いたします! 対面でご参加の方は、下記よりご希望のプログラムをお選びください。 ◆高校生向け模擬授業1:ファシリテーションで未来の学びを考えよう! ◆高校生向け模擬授業2:デジタル × アートで広がる図工・美術の可能性 ◆高校生・保護者・一般向けセッション: 子どものチャレンジを応援!山形県が求める教員像と山形大学における教員養成 |

日時

2025年3月16日(日) 13時~16時 (12時30分受付開始)

対象

〇山形県で小学校教員を目指す高校生(学年不問)

〇保護者

〇教職員

〇大学生

定員

〇対面参加:約150名

(模擬授業1:75名、模擬授業2:16名、一般セッション:60名)

〇オンライン参加:100名程度

※いずれのプログラムも定員に達した時点で受付終了となります。

参加費

無料

申込方法等の詳細については、山形大学 健康と学びのサポートセンターHP(https://cwb.kj.yamagata-u.ac.jp/diary/152262)をご覧ください。

イベントのチラシ

山形大学地域教育文化学部・山形県教育委員会連絡協議会を、1月23日(木)に小白川キャンパス(山形市)で開催しました。

本協議会は、山形県下の教育の発展と教育水準の向上を図ることを目的に毎年開催しており、当日は、山形県教育委員会から髙橋教育長をはじめとする12名の方々、山形大学から地域教育文化学部長、附属学校運営部長等19名が出席しました。

はじめに、中西地域教育文化学部長から、「令和8年度設置予定の新しい教育学部は、これまで地域教育文化学部が培ってきた『地域とのつながり』という強みを最大限に活かし、実質的な中身・取り組みも更に充実させ、今までにない山形大学独自の教育学部を目指している。県教育委員会や関係機関の協力を今後もよろしくお願いしたい。」との挨拶がありました。髙橋県教育委員会教育長からは、「山形大学の新たな取り組みは県にとっても大変喜ばしいことである。県としてもできることを精一杯協力していきたい」との激励がありました。

会議では、議題に沿って、大学と県それぞれが取り組む活動内容や、その活動における大学と県との連携、新たな教育学部への要望や想定される課題等について活発な議論が行われ、最後に、大学と県が連携し今後も様々な教育課題に取り組んでいくことを確認し閉会しました。

(会議の様子)

12月8日(土)、本学部文化創生コースの授業「芸術アウトリーチ基礎」の一環で「山大生による冬の音楽会2024」を山形大学文化ホールにて開催しました。

今回のアウトリーチでは「デイサポートセンターじゃんぷ」の皆さまからリクエストしていただいた曲を本学生が様々な編成で演奏しました。

曲目は『アイドル』『Bring-bang-bang-born』といった2024年に流行したものから『少年時代』『ザ・ドリフターズメドレー』といったどこか懐かしさを感じる曲まで。幅広いジャンルの音楽を多彩な楽器の音色を通して楽しんでいただけたのではないでしょうか。

ピアノ連弾『アイドル』

管弦打楽器11重奏『ザ・ドリフターズメドレー』

アンコールのお声がけもいただき、最後に演奏した曲は「オレ!(O le!)」といった掛け声でお馴染みの『マツケンサンバ』。なんと、演奏だけでなく『マツケンサンバ』の踊りも披露しました。

『マツケンサンバ』踊り練習風景

慣れない踊りに苦戦しましたが、限られた時間を使って懸命に練習した甲斐もあり、本番は大盛況のうちに幕を閉じることができました。「デイサポートセンターじゃんぷ」の皆さまの中には一緒に踊ってくださった方もおり、会場がアットホームな雰囲気に包まれました。

ホールにて集合写真

本演奏会をもちまして、今年度の「芸術アウトリーチ基礎」は終了します。

演奏会の企画・運営を一から行うことの難しさを痛感することもありましたが、音楽を通して地域の方々と交流できたことは私たち山大生にとってかけがえのない財産になったと思います。この「芸術アウトリーチ基礎」での経験を生かし、私たち山大生は今後より一層邁進してまいります。

文化創生コース2年 佐藤 美和

山形大学地域教育文化学部文化創生コース及び大学院社会文化創造研究科芸術・スポーツ科学コースでは、東根市公益文化施設まなびあテラス、山形県立図書館の2会場にて卒業・修了研究作品展2025を開催いたします。

まなびあテラスで開催する「積み木」展では、美術系研究室に所属する学部4年生7名と大学院2年生1名が卒業・修了研究として制作した作品を展示いたします。今年度は、月ごとの感覚を配色で表した絵画作品、デジタルペイントや3Dモデリングなどを活用した作品、魔術的要素に焦点をあてた作品など約70点の展示を予定です。また、ご来場いただいた方々が作品についてより深く知っていただけるよう、制作過程に関する解説パネルなどの設置も行います。さらに、2月9日(日)には出展者が作品について解説する「ギャラリートーク」も開催予定です。

まなびあテラス会場での展覧会は『積み木(つみき)』をテーマとしております。「これまで得てきた学びや経験を一つ一つの積み木にたとえ、それらを積み上げて一つの作品という形にする」という思いを込め、作品展のメインビジュアルに反映しています(4年 早水京華が制作)。出展者それぞれの表現や思いが詰め込まれた個性豊かな作品をぜひ会場でご覧ください。

4年 阿部 希々風 制作

4年 石川 小春 制作

4年 高橋 そら 制作

県立図書館会場では、粘土を焼成したテラコッタ作品や石膏による抽象彫刻、木を用いた彫刻作品など、美術系研究室に所属する学部4年生5名が卒業研究作品として制作した彫刻作品5点を展示予定です。

4年 渡部 大翔 制作

4年 結城 康生 制作

【会場情報】

まなびあテラス会場 卒業・修了研究作品展2025「積み木」

日 時:2025年2月8日(土)~2月16日(日)10:00~17:00

※2月10日(月)は休館日

〈ギャラリートーク 2月9日(日)14:00~15:00〉

場 所:東根市公益文化施設 まなびあテラス 市民ギャラリー

〒999-3730 山形県東根市中央南1丁目7-3

入場料:無料

◎SNSにて最新情報を順次公開していきます。

Instagram》@yamadai_sotuten

X(旧Twitter)》@yamadai_sotuten

県立図書館会場 卒業研究作品展2025図書館展示

日 時:2025年1月29日(水)~2月14日(金)9:00~20:00(初日展示は13時半開始。最終日は13時まで) ※2月3日(月)は休館日

場 所:遊学館1階 山形県立図書館

〒990-0041 山形県山形市緑町1-2-36

入場料:無料